Este artículo tiene una revisión

Ir a Parte I:

siglo XIX

En el artículo anterior les

mostré el tratamiento del tema en los recetarios argentinos del siglo XIX.

Aproveché para delinear unas notas de contexto relacionadas con nuestra propia

experiencia como consumidores de empanadas.

Las imágenes pertenecen al autor o a su biblioteca

En éste, les propongo una

recorrida por los recetarios de las primeras décadas del siglo XX.

Pero antes, ensayaré una

pequeña discusión sobre la importancia de conocer el origen universal de las

empanadas.

I

¿Qué tan importante es remontarse al origen de las empanadas?

Siempre el bello seguir el

hilo de la evolución de una determinada comida argentina desde su orígenes

hasta nuestros días. Sin embargo, reconstruir este camino ofrece un par de

dificultades.

La primera consiste en

reconocer el punto desde cual debemos partir. En el caso de las empanadas no

podemos remontarnos hasta el origen persa o sumerio de estas preparaciones.

Nada nos va a aclarar en relación con la composición estricta de la empanada

criolla. ¿Podríamos empezar, entonces, por la empanadas españolas de la Edad

Media y el Renacimiento? Creo que sería más atinado, sobre todo a propósito de

estas notas. (1)

La segunda se expresa en el

sentido de recurrir a ese pasado para dar cuenta de la identidad de la empanada

criolla. A decir verdad, no importa tanto, de dónde vienen, sino como se

transformaron en criollas. Quién haya probado empanadillas en España hace unos

treinta años ha podido comprobar la enorme diferencia que había con las

criollas. Las tradiciones que la engendraron partieron de un tronco común

bifurcado hace siglos. De modo que el sentido de la identidad no se concentra

en aquel pasado común remoto, sino en el momento en que los argentinos nos

hemos adueñado de la idea gastronómica y le dimos una forma y centralidad que

no ha tenido en el orbe hispano por años.

Sí claro que, en el

presente, se hacen en España empanadillas muy parecidas a las nuestras. Se

trata de ideas gastronómicas de retorno que llevaron los migrantes argentinos

en los últimos veinte o treinta años. En muchos sitios se las conoce como

empanadillas argentinas… con el tiempo, el atributo gentilicio desaparecerá y

será simplemente empanadillas de carne molida, como si siempre hubiesen tenido

esa centralidad en la Península Ibérica.

Con todo se preguntarán

porqué, si pienso de este modo, dedico unos párrafos al tema; si además, he

machacado muchas veces sobre el asunto. En primer lugar, porque quiero subrayar

la clara identidad argentina de la empanada criolla. Pero, también, la

referencia al origen hispánico ayuda a desandar el engañoso camino que hacía

venir nuestras empanadas de las pasties córnicas ya en el período

independiente. Aunque volveré un poco sobre el tema, remito al lector al artículo

pertinente que he publicado en El

Recopilador de sabores entrañables. (2)

Esta recorrida por los

recetarios argentinos nos dará una idea más precisa acerca de cómo se fue

conformando el algoritmo de la identidad de nuestras empanadas.

II

Sobre dos tradiciones en España

Las empanadas conforman dos

tradiciones culinarias españolas. Una de larga tradición mediterránea que

consiste en encerrar un relleno en masa de pan. Configuran una serie de

preparaciones a las que genéricamente se denominan hornazos o, simplemente

“empanadas”. La más famosa en nuestro medio es precisamente la empanada

gallega; pero hay muchas más, y no sólo en España. En Italia tenemos, por

ejemplo, los calzones napolitanos. Por otra parte, se encuentran las

empanadillas, de larga tradición hispano andalusí. Consiste en rellenar con un

recado una masa de pastelería, muchas veces de hojaldre. Los rellenos, en ambas

preparaciones suelen ser muy diversos.

Con el correr de los años,

estas dos ideas gastronómicas se han ido confundiendo entre sí. Ya el en Siglo

de Oro Español, se empezó a diferenciarlas casi exclusivamente por el tamaño,

aunque la diferencia en la masa sigue siendo un detalle importante. (ver nota

(1)) Es tan largo en desarrollo de estas tradiciones culinarias en la Península

Ibérica que resulta disparatado sostener que nuestro modo de hacer empanadas

proviene de las cornish pasties de

Cornualles, Inglaterra. (ver nota (2)).

Hasta aquí llegamos con la

historia del origen. De modo que podemos concluir que las empanadas criollas

provienen de lo que ha quedado de la tradición magrebí; pero adquiriendo formas

específicas, con una masa de características propias que lleva grasa en su

composición y que suele transformarse en un prolijo hojaldre cuando da la

ocasión, en especial cuando se trata de pasteles (es decir, empanadas para

fritura) y su recado es dulce. El caso más evidente es el del pastelito

criollo.

III

Los recetarios argentinos del período

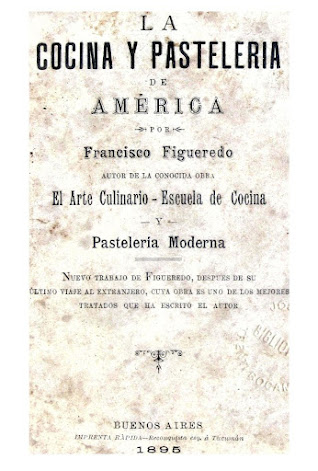

El arte culinario

de Francisco Figueredo.

El recetario de este célebre cocinero brasileño tuvo su primera edición circa

1888; sin embargo, lo ubico aquí porque tengo la edición de 1914. Contiene dos

recetas de interés para estas notas, a saber: Empanadas a la porteña y

Pastelitos fritos a la estanciera.

Veamos, en primer término la

de empanadas. Se hace la masa a partir de harina, grasa y yemas de huevo;

condimentándola con sal, canela y azúcar. Luego se hace un picadillo. Se estira

la masa, se rellena con el picadillo, se envuelve el picadillo con la masa y se

cierra. Finalmente se corta en forma de empanada (no indica cuál es la forma de

la empanada) y se sella el cierre con un repulgo. Se hornean y se sirven

espolvoreando azúcar y canela por encima.

En cuánto a los pastelitos.

Se hace una masa específica, similar a la de las empanadas (con menor proporción

de grasa y yemas de huevo), pero sin azúcar ni canela. Se hace un “picadillo a

la moda del país”. Se estira la masa y se corta en “ruedas”. Se coloca el

picadillo sobre una rueda, colocando otra por encima. Se cierra, presionando

sobre los bordes, para que las dos ruedas de masa queden bien unidas. Luego se

aprieta la masa en cuatro extremos, formando picos. Se lleva a fritura y se

sirven espolvoreando azúcar y canela por encima.

Vuelve a aparecer el tema

del picadillo. Sin embargo, don Francisco nos sorprende con una receta

“Picadillo sud-americano” que bien puede representar el mencionado “picadillo a

la moda del país”.

Lleva carne de lomo picada

(como ocurre en los recetarios de esa época, no indica si el término lomo alude

al bife de chorizo a lo que se denominaba solomo); un sofrito de cebolla, ajo,

tomates y ajíes (no indica si son picantes); se condimenta con pimentón,

perejil, tomillo, laurel, azúcar, canela y nuez moscada; finalmente se agregan

pasas de uva sin semillas y aceitunas sin carozo. Se deja enfriar y se agregan

huevos duros cortados en cuatro.

Según el autor, este

picadillo sirve para rellenar “empanadas, pastelitos fritos, pastel de papas,

pastel de choclos, /…/ aves, lechón, etc.”.

No satisfecho con esta

receta, expone otra de “Picadillo de verano para pasteles”. Se arranca con un

sofrito de cebolla y ajo en grasa. Se agregan tomates picados y “ajices”. Se

condimenta con sal, laurel, pimentón, comino, canela, perejil y clavo de olor.

Finalmente se agregan las siguientes frutas picadas: duraznos pelados, peras y

membrillo. También se agrega zapallo, azúcar, pasas de uva y un poco de caldo y

vino blanco. Finalmente, se agrega huevo duro y aceitunas. Sirve para rellenar

empanadas, pastel de papas y pastelitos de todas formas que se sirven

espolvoreando azúcar y canela por encima de ellos.

Como puede verse, las

recetas contienen pocas diferencias entre sí, desde el punto de vista de la

elaboración de la masa (si lleva o no azúcar y canela) o desde el de la

estructura de la preparación (si se hace con una tapa o dos). La más

significativa, tal y como ocurre en la actualidad en las provincia del Noroeste

Argentino, es que las empanadas se hornean y los pasteles se fritan. (4)

No aparecen las recetas de

empanadas en que se caractericen las diferencias provinciales; pero, como la

única receta que publica es la de empanadas a la porteña, es fácil concluir que

el autor conocía y aceptaba esas diferencias. Es más, podría ser el primero en

reconocer y publicar una receta de empanadas de la Ciudad de Buenos Aires,

hecho que no caracterizará a los recetarios que se publicarán con

posterioridad.

Es verdad que estas

combinaciones aromáticas resultan poco usuales en la comida argentina de

nuestros días. Conozco quien agrega azúcar a las empanadas. Incluso conozco

partidarios de agregar pasas de uva al recado; pero agregar, adicionalmente,

canela y nuez moscada es demasiado. Con todo tuve la experiencia de probar

estas empanadas. En una conferencia que impartió Carina Perticone en el patio

del Museo Histórico Nacional, habló de los aromas y sabores de fines del siglo

XIX y principios del XX. Para hacer una demostración práctica consiguió que un

cocinero del Mercado de San Telmo preparara estas empanadas a la porteña.

Fue una gran experiencia,

una auténtica exhumación de aromas y sabores del pasado, inexistentes en la

cocina porteña del último siglo. Abajo haré una comparación con recetas

contemporáneas a esta edición.

La cocina criolla de Marta. Ya he explicado cuál fue la evolución de esta obra, publicada

originalmente en dos tomos en 1914 y 1915, y los formatos que fue adquiriendo,

en un solo volumen, hasta llegar a la última edición de 1957. (5) También

expuse que tuve acceso al segundo tomo, publicado en 1915, lo que me permitió

establecer cuáles fueron las recetas originales que llegaron, a veces con

modificaciones, hasta 1957. De modo que me dedicaré a las que pude identificar

como correspondientes al período, dejando para más adelante, considerar el

conjunto. Con todo, es oportuno aclarar que no tengo la certeza de que las que

quedaron afuera de las que fueron dadas a la estampa en 1914.

En esas condiciones, veremos

tres recetas, a saber: Empanadas de pescado a la criolla, empanadas sanjuaninas

y Empanadas fritas.

Las masas son parecidas.

Llevan harina, grasa, yemas de huevo, sal y azúcar; a excepción de la

sanjuanina que no lleva azúcar ni huevo. Ésta es la única que se soba antes de

hacer los bollitos con los que se harán las tapas. Ni noticias de agregar

canela en la masa y, por lo que se puede apreciar, la cantidad de azúcar que

llevan es muy poca.

El relleno de las empanadas

de pescado consiste en adobar el pescado, por un lado, y preparar una fritura

por el otro. En el momento de armar las empanadas se pone una cucharada de

fritura y otra de pescado sobre cada tapa, agregando huevo duro, pasas de uva y

aceitunas. El adobo del pescado que debe estar cortado en pedazos (no indica ni

el tipo de pescado, ni el tamaño del corte), se compone de ajo picado, sal,

pimienta, orégano y bastante vinagre (aclara la autora “se deja un rato en este

adobo (cuanto más tiempo, mejor)”). Por su parte, la fritura lleva mucha grasa,

mucha cebolla picada, tomate, pimienta, perejil y bastante pimentón (no lo

dice, pero supongo que también lleva sal). Las empanadas se hornean, “quedan

mejor en la cocina económica”, nos dice la autora.

El de las empanadas

sanjuaninas lleva una fritura inicial con mucha grasa y mucha cebolla (como las

empanadas cuyanas actuales, pero también como el relleno que vimos recién). La

carne picada (usa la máquina de picar carne) es de lomo, y apenas se cocina. La

preparación se retira del fuego y se le agrega, sal, pimienta, salsa de

tomates, pimientos morrones, aceitunas y huevos duros. Las tapas de empanadas

se rellenan, doblan, pegan en sus extremos y repulgan. Se cocinan en un horno

fuerte por siete minutos. Estimo que el relleno no llega a cocinarse del todo.

En las empanadas fritas, el

relleno lleva carne de lomo picada (no indica si usa la máquina para hacerlo),

un poco de grasa, una cebolla, un pimiento, un tomate, sal, pimienta, azúcar,

perejil, orégano y vinagre (primero se cocina la carne y luego se agrega el

resto). Aparte se hace una fritura con grasa, cebollas, tomates, ajíes, azúcar

y bastante pimentón. Cuando se arman las empanadas se coloca sobre cada tapa,

una cucharada de picadillo (la carne descripta al principio) y otra de fritura.

Se agrega huevo duro, aceitunas y pasas de uva. Se cierran, se repulgan y se

fritan en abundante grasa.

Usa la palabra relleno, en

lugar de picadillo como hasta entonces. Pareciera ser principalmente una

necesidad lingüística para evitar la reiteración (en la última receta, usa la

palabra “picadillo” en una frase, pero reservando “relleno” como palabra

preferente). Se nota claramente, el cambió en la sazón, reducción del azúcar y

eliminación de la canela, llegando a un conformación aromática que se parece más

a la de nuestros días. Si bien la edición de Figueredo que yo manejo es

contemporánea con la de Marta (1914), es probable que la receta del cocinero

brasileño ya estuviera incluida en las primeras ediciones, lo que explicaría

esta diferencia de sazones. Es sólo una hipótesis, pero aventuro que es

bastante probable que así haya ocurrido.

La perfecta cocinera

argentina (1940). Ya expuse comentarios sobre las tres recetas que aparecen en la 11°

edición de la obra (1895). Dije allí que había dos recetas de empanadas que

sólo describían la masa. Ambas llevaban una cantidad significativa de azúcar

que, como hemos visto, era el gusto dominante en Buenos Aires.

Pero, también destaqué que

existe una tercera receta, la de empanadas santiagueñas. Dije entonces que esta

receta inaugura la tradición de las empanadas criollas en el formato que

conocemos hoy por dos motivos al menos. Lleva el gentilicio “santiagueño” como

atributo de su denominación y su masa no lleva azúcar en porciones

significativas. (7)

Las tres recetas aparecen en

la edición de 1940 sin modificaciones y se agregan 4 recetas más. “Empanadas

mendocinas”, “Empanadas tucumanas Josefa”, “Empanadas Joaquinita” y “Empanaditas

Josefa (fritas)”. Esta última receta se limita a indicarnos cómo se hace una

masa para fritura que finalmente recibe “el relleno de empanadas mendocinas que

se hacen con mucha cebolla”.

Me concentraré en las

recetas nuevas, comparándolas con las empanadas santiagueñas. En realidad, la

comparación se limitará a la lista de los ingredientes debido a que sus

proporciones no se encuentran estandarizadas. Así vemos que las fórmulas miden

los productos en gramos, libras, tazas, cucharas o unidades sin que podamos

establecer referencias entre sí.

Empecemos por la masa. Todas

llevan harina, grasa, sal y agua o leche. Algunas llevan huevos o yemas. ¿Qué

diferencia hay entre las empanadas mendocinas y las empanaditas fritas? La

primera parece tener el doble de grasa y la mitad de yemas de huevo. Pero ¿constituye

esto una diferencia significativa? En lo personal, no me parece. Tampoco me

parece significativo que las empanadas joaquinita lleven una cucharada de

azúcar en la masa. Es muy poco comparada con las cantidades usadas en las

recetas más antiguas de las que ya he hablado.

En cuanto al relleno, todas

llevan carne picada y cebolla como base. En alguna receta, se indica

específicamente que la carne debe ser picada con la máquina (es el caso de las empanadas

mendocinas). En otra, el texto dice que la carne se pica muy finita lo que da

entender que la operación se realiza con un cuchillo (ocurre con las empanadas

tucumanas). En el resto, sólo se habla de carne picada. Si bien, como vimos

arriba, el texto destaca la cantidad de cebolla que llevan las empanadas

mendocinas, la proporción en las otras parece ser similar, incluso, en las

tucumanas se indica “mucha cebolla”. Nuevamente, la excepción está en las

empanadas joaquinita, en las que la proporción de cebolla es significativamente

menor.

Excepto en las mendocinas, a

todos los recados se agrega huevo duro, pasas de uva y aceitunas. Otros

ingredientes: las santiagueñas y las tucumanas llevan ajíes picados (debe

entenderse pimiento, porque cuando el ají es picante, lo indica) y las

empanadas Joaquinita llevan papa.

Veamos finalmente la sazón.

Las empanadas mendocinas llevan pimentón, ají picante y orégano. Las

santiagueñas se condimentan con pimentón. A su vez, las empanadas tucumanas se

condimentan con pimienta, pimentón, comino y ají picante. Finalmente, las

empanadas joaquinita llevan comino, ají molido, pimienta y pimentón. (8)

El Libro de Doña Petrona (1935). Las primeras

ediciones de la obra pertenecen al período (la primera es de 1934); sin

embargo, como haré un recorrido a través de varias de ellas hasta 2010,

dedicaré un artículo completo a la Cocinera Nacional. (9)

Algunas conclusiones sobre el período:

1) Las empanadas a la porteña

de Francisco Figueredo llevan azúcar y canela entre sus condimentos, tanto en

la masa como en el relleno. Estas sazones que hoy parecen exóticas, están

presentes en varias fórmulas descriptas en el artículo anterior. Seguramente

representan un gusto de época que parece perderse en las últimas décadas del

siglo XIX. ¿Cómo se explica su inclusión en 1914? Probablemente este modo de

sazonar ha pervivido a través de las distintas ediciones de la obra (les

recuerdo que la edición consultada vio la estampa veinticinco años después de

la primera). Otro tanto ocurre con un par de recetas de empanadas de Teófila

Benavento, incluidas en la edición de 1895 y perviven en la de 1940.

2) En las fórmulas de Marta

y Teófila Benavento (las del período que consideramos en este artículo, claro

está), las empanadas parecen acercarse, en sus sazones, a los aromas y sabores

que podemos reconocer en el ambiente sápido actual (pimienta, pimentón, ají

molido y comino). El único elemento dulce parece consistir en el uso de pasas

de uva, arrinconando el azúcar a pocos casos y, aun así en pequeñas

proporciones.

3) En las recetas expuestas

por estas autoras, se comienza a distinguir las diferencias entre las identidades

provinciales. Sin decirlo, Figueredo parece reconocer estas diferencias a

llamar “a la porteña” a su modo de hacer empanadas. Cabe recordar aquí que

Lucio V. Mansilla recordaba, en sus memorias de 1904, que, hacia 1840, que no

le agradaban las empanadas de Buenos Aires porque eran pesadas y que, para

comer empanadas buenas, había que ir al Interior, siendo Santa Fe el único lugar

del Litoral en que se las hacía bien. (ver nota (7))

4) Las recetas de Benavento

parecen estar escritas desde Buenos Aires (v. g., llama ají al pimiento y ají

picante al ají y llama empanadas a las que van fritas en lugar de pasteles).

Con todo, hace un esfuerzo por incluir fórmulas provincianas desde muy temprano.

Ya en la en la edición de 1895 aparece una receta singular, con atributo de

gentilicio provinciano (santiagueña) que no llevan ni azúcar ni canela como

ingredientes destacados. Otras recetas de empanadas de la misma obra, sí llevan

estos ingredientes. Estas últimas permanecerán en la obra hasta la última

edición, que se enriquecerá con fórmulas más próximas a las empanadas

santiagueñas que terminarán perdiendo su singularidad. Las empanadas mendocinas

y tucumanas de esta última edición ya tienen el formato del nuevo período como

las santiagueñas.

5) Volviendo a don Francisco

Figueredo. ¿Cabría preguntarse si sus empanadas a la porteña, además de

representar un gusto propio del período anterior, no representan también el

gusto porteño de fines del siglo XIX? Está claro que la receta publicada en

1914, se parecen más a las empanadas de fines del siglo XIX, incluyendo a las ya

mencionadas de Teófila Benavento. La temprana aparición de las empanadas santiagueñas,

en esta autora, evoca inmediatamente una receta muy parecida que aparece en Cocina Ecléctica (1890). Se trata de las

“Empanadas de fiambre”, receta enviadas por Jesús Bustamante desde Arequipa,

Perú. Esto constituye un indicio interesante que no debemos descartar, sobre

todo si se lo suma a los recuerdos de Mansilla.

6) Carezco de información

suficiente como para saber si las recetas descriptas, reflejan fórmulas

canónicas locales de cada provincia aludida específicamente en las denominaciones.

Los próximos artículos puede que nos empiece a dar una confirmación, o no, de

ello.

Ir a Parte III:

Doña Petrona

Notas

y referencias:

(1) 2017, Abad Alegría,

Francisco, En busca de lo auténtico

(Raíces de nuestra cocina tradicional), Gijón, Trea S. L.

(2)

2022,

Aiscurri Mario, “Sobre el repulgo en las empanadas salteñas”, en El Recopilador de sabores entrañables,

leído el 6 de junio de 2023 en https://elrecopiladordesabores.blogspot.com/2022/04/sobre-el-repulgo-en-las-empanadas.html.

(3) 1891, Recetario de la familia Flores, leído el 24 de mayo

de 2014en http://elrecopiladordesabores.blogspot.com.ar/2014/05/el-recetario-de-la-familia-flores.html.

(4) 1914, Figueredo, Francisco, El

arte culinario, Barcelona, Antonio Chiqués y C. Editores, primera edición

de 1988; pp. 106, 167-170 y 187.

(5) 2023, Aiscurri, Mario,

“Sobre la primera edición de La Cocinera

criolla de Marta”, en El Recopilador

de sabores entrañables, leído el 9 de junio de 2023 en https://elrecopiladordesabores.blogspot.com/2023/01/sobre-la-primera-edicion-de-la-cocinera.html.

(6) 1957(c), Cocina tradicional argentina por Marta, Buenos

Aires, Distal, nueva edición de La cocinera criolla, facsímil de una

edición más moderna (no indica fecha), 2010 (1° edición en dos tomos de 1914 y

1915), pp. 19-20.

(7) 2023, Aiscurri, Mario, “Las empanadas en lo recetarios argentinos. Parte I: siglo XIX”, en El

Recopilador de sabores entrañables, leído en https://elrecopiladordesabores.blogspot.com/2023/06/las-empanadas-en-los-recetarios.html

el 19 de junio de 2023.

(8) 1940, Benavento, Teófila, La perfecta cocinera argentina,

Buenos Aires, Escuela Taller Divino Rostro, 1° edición de 1888, pp. 98-102.

(9) 1935, Gandulfo, Petrona C. de, El libro de doña Petrona,

Buenos Aires, 1942, Segunda edición corregida y aumentada (1° edición de 1934).